戦後

昭和23年

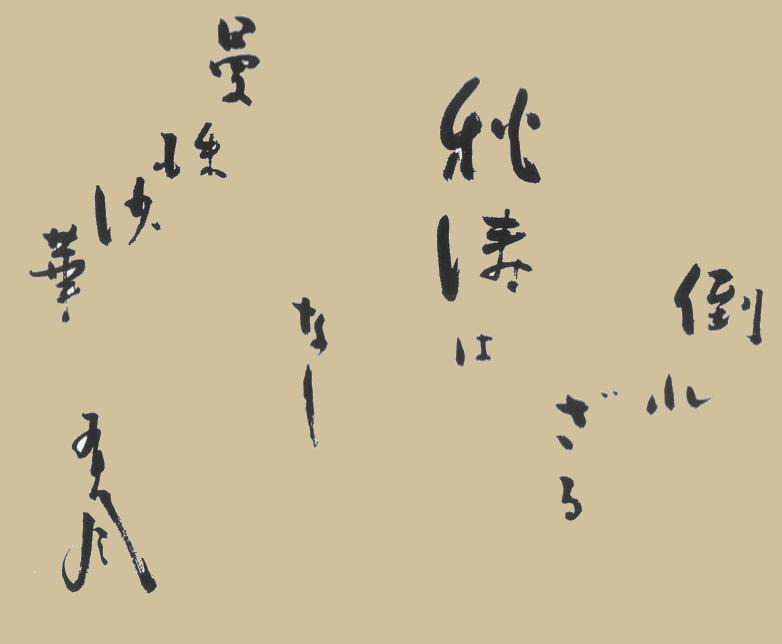

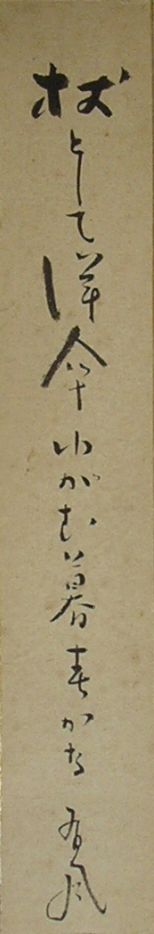

倒れざる秋濤はなし曼珠沙華

海岸での秋の一ト日。起こっては倒れ、たおれてはまた立ち上 る秋濤の無数を背景としての曼珠沙華を見て居る心の底の底に「沙羅双樹の花の色、盛者必滅の理を示す」といふ東洋的の諦観が動くのを止め得なかった。(有風)

昭和24年

春灯下第十三の椅子に彼

悪魔に魂を売って同胞を密告したユダの様な男が、いち早く祖 国に引き揚げて来て民主主義の闘士と称してぬけぬけと春の夜の会合に出席してゐた。(有風)

顧みる多し藤椅子不安定

秩序といふものを失った戦後の日本に帰って来た引揚の老人としての自分は自分の計画において何をするといふ自信もなかった。労力を売り俳句をつくり、そして世の変遷を悲しんで見てゐるだけだった。 (有風)

昭和25年

春燈を消さず文藝復興期

乏しい生活であった。しかし、そのために俳句を廃する人はほとんどなかった。いや、むしろ、心の憩ひを俳句に求むる人が幾何級数的に逓増していった。(有風)

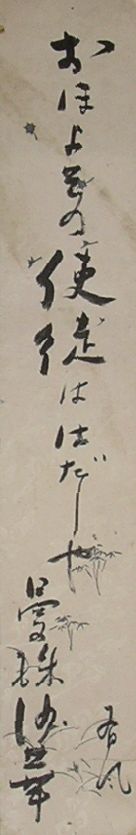

おほよその使徒ははだしや曼珠沙華

跣足で師に従う使徒たち。その丘の経のほとりに白日に絢爛と曼珠沙華が咲いている。日本では彼岸の頃に咲くのだが、復活祭の季節を考えると、たとえゴルゴダの丘に咲くとしても、その季節に咲くのか定かでない。…私は詩的幻想の妖しい美しさを感じる。(河野喜雄 有風論 俳句新潮 第二卷第一号昭和27年より)

昭和27年

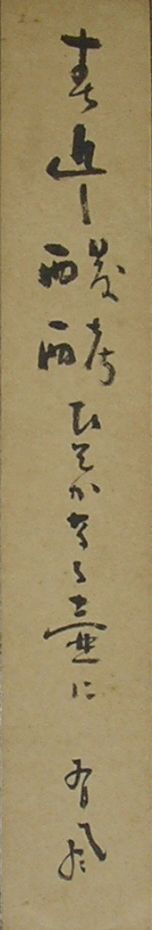

冬山に縋りて白き一縷の道

世路艱難――元禄のそれは「行く人なしに秋の暮」の野道であ ったが、戦後のそれは険阻な冬山を喘ぎ喘ぎのぼってゆかねばならぬ一縷の道であった。(有風)

春近し醗酵ひそかなる壷に

自家用にするのだといふ濁醪の壷。醗酵するかすかな呟きが春 の近きを思はせて愉しい。(有風)

混沌として湯豆腐も終わりなり

「何とか鱈の皮を敷いてくれ」などといふことで板前自慢の親 爺にしつらへさせた湯豆腐、流石食通の俳友が行きつけの店だけに美味しい。酒がはいり、俳論が弾んでゆく内に湯豆腐をはさむ箸もだんだん荒くなって、鍋の中は曇り濁り、朦朧たる酔眼の底では混沌たる一枚の円盤にしか見えなくなって仕舞う。(有風)

仏教渡来玉蟲光り飛びにけり

欽明天皇14年仏法が百済から入って来た。人間どもはいふに及ばず鳥獣までがその渡来を喜んだ。

鰻屋の水道溢れ街は落葉

鰻屋の水道は店頭の鰻の生簀に細々ではあるが、始終水をたらしている。生簀を溢れ出る水は道をつけて舗装路へ流れ出て光っている。

昭和28年

4月俳誌「雲」を刊行する。昭和29年のⅠ月から良寛の字を表紙に採用する。雲誌友の敦賀風焔氏が所蔵していた双幅を採用した。有風は曰く『ピカソの"月下に踊る肢体"を思わせる現代感覚がある。この漢字の象徴性を生かすことにより、これ丈の芸術的香気を馥郁させる。』(寺井禾青 戦後の有風俳句)

箱庭の旅人芭蕉庵桃青

造化を極めて方尺となし、山川の指顧を市井になすべく、日本の町人はいみじくも箱庭となん呼ぶものを案出した。一箇の蜜柑箱にして、深山あり、幽谷あり、滝あり、川あり、橋あり、しかも旅装の陶人形を点じて芭蕉庵桃青を彷彿せしめるに到っては正に「旅を以って栖とする」 詩聖のこころに比敵し得る境地ではないか。

遠く呼ぶものありばった地より翔つ

晩秋、荒天の日本海を渡って佐渡に遊ぶ。老躯を鞭打って旅程に上らしめたるものは何ぞ。煙霞 の志止み難ければなり。などと気取ったところで仕様がない。本当は判らないのだ。丁度地より 翔つ「ばった」が何に呼ばれて翔つたのか、今の人間の知識では判らぬ様なものだ。

昭和29年

2月、句帳を纏めた稿本「一齣」

春着なしを羞ぢず昂然一美貌

新春、電車内の風景、美醜各々錦繍を競って居る中に雑つて、ただ一人不断着の少女がゐた。この丈高き乙女はそれらの春着には目もくれず昂然として吊革を握って居る。微塵ゆるがぬ立派な態度だ。そしてこの乙女子こそ断然他を圧倒するに足る美貌なのだ。(有風)

風俗の變化の中の春火鉢

日本橋の句会。昔、江戸の中心であった此辺も時勢の変化によって下町の趣は失せんとしつつ ある。殊に戦後の変り方はどうだ。などと考えながら会場に入った時、そこに並べられて居た 火桶、此れだけは昔ながらの蒔絵のある黒塗りの火桶、徳川もしくは明治初年のものだらう。 変らないものはこの火桶ぐらひのものだと想ひながら、その火桶の縁を撫で廻していた。(「余 言」 有風)

昭和30年

一禮す髪ふっくらと日脚のぶ

M電機受付。還俗途中の尼さんを想はせるあのヘップバンなどとは違う、どちらかと云えばやや古風な日本女性。従って「ヤ君」とか「バイバイ」などと云ふ挨拶はしない。静かに上半身を曲げての目礼。春の暖かさを思はせる温雅な挨拶(有風)

ぶんぶんが當り散らしぬ愚かな書

愚かな書が氾濫して居る。読者を愚弄するのも甚だしいと怒っているのは自分だけではない。(有風)

幾万の胡麻に声なき夜の搾木

大豆ほど大粒でないだけに声もあけ得ずに搾木にかけられて居る幾万の胡麻。独裁國さながらの静かさだ。そう云えば、この間中共から帰還した二人の技術者が話し合って居た。「日本は何でも話せて良いね。」(有風)

昭和31年

4月第五句集『杖として』を刊行

杖として洋傘ゆがむ暮春かな

旧式の洋傘を杖として毎日坂を登って行く。電車道に近づくに従って人通りが繁くなり、老人の歩みは兎角渋滞する。「混乱は交通だけじゃない。俳壇も思想界も同じことだ。」と呟きながら洋傘を頼りとして身体のバランスをとる。丁度、五十年の過去、俳句を杖としてどうやら辿ってきた様にーその俳句の五十年、若かりし頃は肩を張り手を振り上げて「かくかくあるべきなのが俳句の将来だ。」などと大声叱呼したこともあったが、そんな力み方には疲れが来る。歳月の経過、長い観象は「あり様はその個と個との間に違いがあるのが自然だ。一つの型を強制すべきではない。」といふ結論に達した。ゲーテ云ふところの「新」と「完成といふことさへ忘却しないならば、百の個性が展開する百の境地こそが望ましいのではないか」と思う様になって来た。あれこれ四辺の友情によってでき上がったのがこの句集である。この意味からして『杖として』以上の題名はなかった。(有風 杖として後記)

隙間風許しがたしと乳房緊む

隙間風を感じとる夜着の襟から覗く白い肌、その濃艶な陰翳は、ある渇きに繋がる女の無防備な一瞬の肢体を、凄艶な浮世絵のタッチで捉えて間然ない。この表現は、魔性を意識する女の悩みを暗示することによって作品を低俗から救っている。(「有風作品考」安部愁皎)

昭和32年

アイシャドウ寒しスペイドAが出て

愛情遍歴の果てに掴んだひとりの男への思慕を、ひそかな希いをかけて独り占まうという切な いシャドウの眸は、まさしく宿命的な女である。スベイドのAが不吉な切り札であってみれば、 数奇な星のもとにいきる女の哀れさが身につまされるのである。アイシャドウとスベイドのA がこのように緊密なればこそ、作品の暗示するひろがりは鑑賞する者をも作品の世界に拉し去 ってしまうのである。(「有風作品考」安部愁皎)

セル淡色闇の深きを背負来ぬ

セルを着る頃の夜々は五月闇と言われるように、漆のような闇夜である。その漆黒の夜を懼れるゆとりもなく逢わずには居られない女の業の深さ、然もセルを着た女という設定は、深い情念に燃える罪深いその容姿までを遺憾なく表出している。(「有風作品考」安部愁皎)セル=-細い梳毛糸で織った薄い和服用の毛織物。

香水が来てメロンの香狼狽す

メロンの持つ高貴で恍惚とした芳香、作者はその香気に陶酔しているのである。しかしその芳 香も闖入者である1女性のシャネル何がしかの妖々たる香水によって駆逐されてしまった。狼 狽しているのは作者の心理的反応であり、香を聴くという目的石間の喪失である。(「有風作品 考」安部愁皎)

昭和33年

7月靖国神社みたま祭獻詠俳句

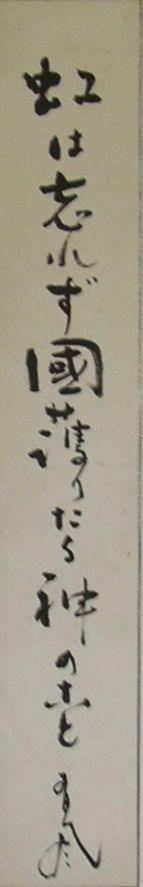

虹は忘れず国護りたる神の子を