抑留、引揚

昭和20年

8月6日、広島に原子爆弾が投下される。翌翌日ソ連軍が満ソ国境から侵攻、関東軍は敗走し、15日に敗戦、満州国は崩壊する。ソ連への抑留者57万人。「韃靼」の誌友も行方がわからなくなったり、シベリア抑留となる。日満製粉の常務であった有風は国策会社の首脳として生死の岐路にあり、竹崎志水の家に居た。

詩の放縦春日の辞書を枕とす

何時還されるか何時殺されるかわからぬ一年であった。持ち物を全部処分した金でほそぼそ暮す以外に手はなかった。いや、一つあった。俳句だ。春の日が暖かにさしこんで居る部屋に寝そべって自堕落な姿で俳句を作ってゐた。(有風)

昭和21年

生きてゐし顔ならびけり秋日和

敗戦後ハルピン市中は全く混亂と不安との煮えたぎる坩堝であった。誰れが殺された。誰れが拉致されたといふ様な噂が次ぎから次ぎへと飛んで、人々はただその日その日を戦々競々として送っていた。有風は肺炎にかかり意識不明の数日の後奇蹟的に助かる。俳人の1人が、句會を開いて見ようじゃないかと云い出し、10月の中旬でもあったろうか、自分の立ち退き先の寓居で句會を開いた。

その日は珍しく暖かな日で全くまだ秋だとしか思はれない輝かしい日光が部屋の中に充満していたが 、然しまだ市中も安全ではないので、近所の俳友5、6人がぼそぼそ集まる程度だろうと思ってゐた。さて集まって見ると、どこからどう聴き傳へたものか総計16、7名、部屋に入りきらない様な會になった。それまで消息も定かでなく、生死の程を氣づかはれて居た俳友がぞくぞく集まって来た。

「これも偏に俳諧の功徳さ」

「この混亂期にも、此れだけの人を集め得る俳句はやはり本当の国民文学だね」

などと肩をたたきあひながらお互いに不覚の涙を見せ合ったりした。そのとき自然に浮かび出た句がこの句であった。それでもそこに寄った人達には共通した感情であっただけに皆しみじみとした気持ちで味わってくれた句で、忘れ得ぬ句の一つである。(「その頃の句」 有風 俳句の国 昭和23年)

引揚げ

水を飲み栗を啖うて秋思あり

抑留一年、いよいよ引揚ときまった時には在留民悉く生色をとりもどして沸き立った。大陸の土 になるのだななどと観念上の決意をかためた人達であったが、やはりこういふ桑滄の變に遭遇すると、じはじはと魂の底から湧きかへってくるものは日本の山河であった。とめどもなき郷愁であった。昼は昼で知友同士の引揚に関する話あひ、夜は電燈のない狭い部屋に一本の蝋燭の灯かりをたよりとしての荷作り。出発してからも身動きも出来ない貨車内の幾昼夜不潔悪臭、病疫に悩まされ出発後一ヵ月半、やっと胡蘆島から船に乗り得た時には、ああこれで初めて生命の危険から解放せられただと飽くまでも澄み渡った秋空を青いで深い呼吸をする同胞たちであった。食事は粟であり、飲料は水であったが、しかし哈爾濱抑留當時とは凡そ違った澄み返った安心感を以って過去を考へ未来を想い、そして又しみじみととした感嘆を以って何度も仰ぐ青空であった。(「その頃の句」 有風 俳句の国昭和23年)

蜻蛉をまぶしと見つつ上陸す

蜻蛉は空のさざなみである。清澄哲人の如く澄み渡った秋空にキラキラと光の漣を作って冷徹にほのかな暖か味を與へる。博多の沖がかり半月、軽る軽ると減って仕舞ったリュックを負い直して終戦以後十五ヶ月、夢寝にも忘れぬ母国を踏んだ。(有風)

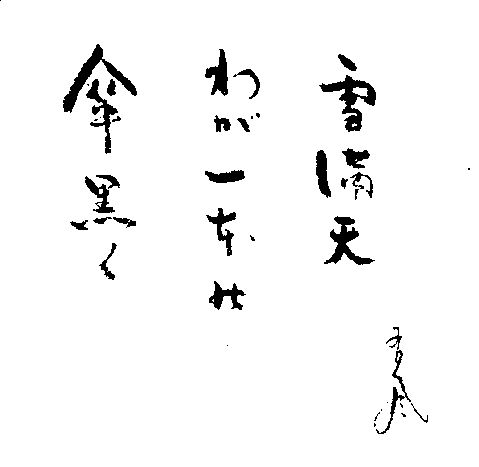

雪満天わが一本の傘黒く

引き揚げ直後の帰郷。越後は既に雪、満目皚々の只中に自分の洋傘だけが黒いといふことさえ孤独感を募らせる侘びしい帰郷であった。(有風)

だったんと違う雪ふむ年賀かな

銃の音なくて親しき深雪かな

昭和22年

藝文のことには觸れず秋風裡

引揚一年。22年の秋、関西に遊んだ俳諧の旅ではあったが、云うことは生活の苦しさである。満州に残された友人たちの身の上である。魂の奥に燃え燻って居る藝文は、お互いにそれを消さぬ様にそっと育て口にはだして云わぬ藝文であった。(「その頃の句」 有風 俳句の国 昭和23年)

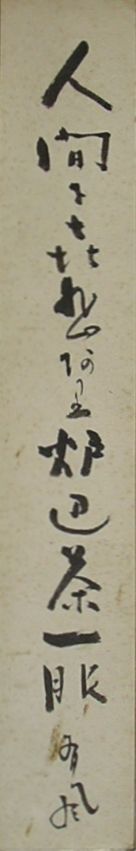

人間に悲喜あり炉邊茶一服

京都清水寺本坊での句會を済ませてから、宿舎にあてられて居る新熊野の観音寺に帰った時に は既に冬の日がとっぷり暮れて孝明天皇の御陵のあたりでは梟がホホーホホーと啼いてゐた。 宿坊へつくと観音寺の坊さんが取り敢えず炉の切ってある一室に招じて茶の湯のお手前を見せ てくれた。そのお茶が自分の所へ廻ってくるまで四國の山々に起こる秋の声を聴き、炉にたぎ る松風の音に傾聴して居る間にここ数年間の悲喜こもごもの運命の絵物語が繰りひろげられ 、巻き返されてゆく。そして自分の茶の炉の前に膝を堅くして寂然と坐って居る。正に人生悲 喜劇のとぎれ目に一服ついて居る形である。静かに回顧し反省し新しい出発をはじめる大切な 一服である。古来茶の湯の精神はこうゆうところにあったのではあるまいか、など考えながら、 自分は自分の前に差し出された茶碗を静かにとりあげた。(「その頃の句」 有風 俳句の国 昭和23年)