和魂洋才

智識を世界に求め大いに皇基を振起すべし

西学の東漸するや、初めその物を伝えてそのこころを伝えず。学は則格物窮理、術は則技兵法、世を挙げて西人の機智の民たるを知りて、その徳義の民たるを知らず。況やその風雅の民たるをや。是に於いてや、世の西学を奉ずるものは、唯利を是図り、財にあらでは喜ばず …

工部省

1858年(安政5年)8月に日英修好通商条約が調印される。1862年(文久2年)9月に生麦で鹿児島藩士が英人を斬ると、英国は幕府と薩摩藩に賠償金と犯人の処刑を要求して1863年(文久3年)4月、英軍艦2隻が長崎港に入港して臨戦態勢に入った。この時、長崎のトーマス・グラバーの屋敷に長州藩士が訪問して藩士数名を西洋に密航させたいと依頼する。グラバーは横浜にあるジャーディン・マセソン商会に頼んで密航の準備を進め、1863年に長州藩士が英国に密航する。渡航者は井上馨、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤博文、野村弥吉の5人。1863年11月にロンドン到着してユニバーシティ・カレッジの聴講生となる。井上と伊藤はスコットランドのアバディーンにある貿易商社『グラバー兄弟商会』の案内で造船所を見学する。ロンドン到着3か月後、英米仏蘭の4ヶ国連合艦隊が下関を砲撃し砲台を占領したことを知り井上と伊藤は帰国するが、他の3人は英国に留まる。

山尾庸三はグラスゴーの造船所で働いて造船技術を学び、1870年(明治3年)に帰国して工部省の創設に尽力し、技術教育の重要性を力説して工部学校を設立して、1880年に工部卿となる。

1870年、民部省から鉱山,鉄道,製鉄,燈明台,伝信機の五事業を移管して工部省が発足する。

… 堅艦、峩舶を製し、以て波涛を凌ぐ事平地の如く、巨砲大 を鋳て以て外敵を防き、国威を張り、鉄路は以て暫時数百里を行走し電信機は以て瞬息事を遠地に報す可し…故に今般工部の一省を置き…

工部大学校

伊藤博文と山尾庸三が提案して、1873年に工部に奉職する工業士官を養成する学校 工学寮 が開校する。工学寮の教師は伊藤博文が岩倉具視の使節団に依頼し、マセソン商会のマセソンがトムソン教授と相談して1873年6月にグラスゴー大学卒の ヘンリー・ダイアー を招聘する。ダイア−と一緒にグラスゴー大学物理学教授の エアトン も来日して電信学と物理学を教える。

當省管轄之諸工業追々盛大之目的ニ有之随而機械運転ヲ始技術熟練之者各科各種ニ関渉イタシ多々必要之儀ニ有之候處御国之儀学術未洽之所致歟可然人物別而之敷御用支之件不少

工学寮の修業年限は6年で、講義と実験・実習、理論と実地での修業とを一体化した教育である。最初の2年間は預科学(基礎課程)、次の2年間は専門学、最後の2年間は実地修業である。預科学の科目には英語、地理学、数学初歩、機械学初歩、理学初歩、化学、図画(測量図、機関図)があり、専門学は志望によりシビルエンジニアリング、メカニカルエンジニアリング、電信、造家学、実地化学、採鉱学、鋳鋳学の中の1課を学ぶ。

明治13年電信科卒業の岩田武夫は工部大学校の教育について書いている。

余の謂ふ所は当時の電信学と知るべし。高等数学、高等物理学の2課目とす。… 高等数学はコニックセ

クション、微分、積分、微分方程式等。高等物理学は多分電気に関する測定機械の原理、発電の原理等にして多くは微分方程式によりて解決する問題なりき。… 或時エアトン師余に訓戒して研く、余の卿等に教授する所はファクトを避てシオリー乃ち根本の要義を以てす。其の理由は卿等卒業の後は日本国内に職を執るとして其の形勢を考慮するに、日本の現状は欧洲諸国の如く分業の外流行せず、従て卿等卒業後は万凡のことに当るを辞すべからず、然る場合に臨んでファクト教育の卒業者は学習の応用遅鈍にしてシオリー教育の卒業者の機敏なるに如かず。無類も深く此処に注意し、島流しに遇ふて自分一個にても其の職責を全ふするに差支なき様心掛て勉強せられよと、是れ一場の訓話に過ぎずと錐も師の教育方針を明らかにし、余の過去を回顧すればこの主義に負ふ所多きを感じて深謝措かざる所以なり。

1877年に工学寮は工部省大学校となり、明治19年に東京大学工科大学と合併するまでに約200人の卒業生を世に送る。

或る記者達は日本を評して多分東洋の化すべしと言へり。余もまた真成に其の然らん事を渇望するなり。

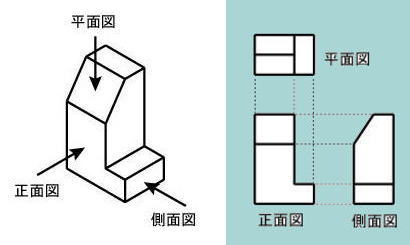

図法幾何学

18世紀までの職人は、スケッチか実際の形を描いた図を描いて、材料を加工していた。この伝統的なデザインは続き、19世紀半ばごろも、図面を使ったデザインはまれであった。1794年、フランスで技術者を養成するための高等工芸学校を設立する。校長のモンジュは、計測にもとづく精密な製品の生産のための技術教育を考え、製品や建築物の正確な形状と位置を表示するための教育システムを創り、図法幾何学、図学を教えた。そして図法幾何学は英、独、米でも教育される。

19世紀の半ば、英国では設計技術者と別に、製図が専門職業となる。 日本では江戸時代に 書記度学、 図学 と訳されて紹介されたようである。

明治時代になって、工部大学校では英のエドモンド・モンデーが機械製図を教えた。

東京大学の工学系では仏のフークが画法幾何学を教え、講師として多賀章人が担当する。建築製図は小島憲之が教えた。

3画法の図面

エアトン

ロンドン大学卒、インド電信庁でトムソン教授のもとで電気学を学ぶ。英国に戻りトムソン教授の許で大西洋海底電信ケーブルの試験に従事した。

工部省

Public Works Department

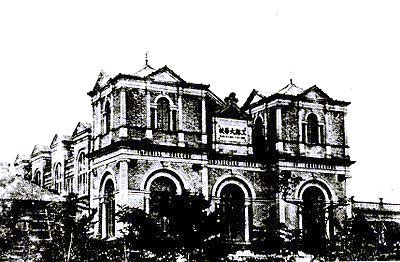

工部大学校講堂 現在の霞が関の文科省の場所

工部大学校の主な卒業生

辰野金吾 1期生 造家学科

高峰譲吉 1期生 応用化学科

石橋絢彦 1期生 土木科

藤岡市助 電気、電灯の父

志田林三郎 1期生 電信科 エレクトロニクス創立者

藤岡市助 3期生 電気工学科

浅野応輔 3期生 電気工学科 海底ケーブル敷設工事

科学と技術 の語源

中国語の「科学」は12世紀に南宗の陳亮が「科挙之学」の略語として用いた。1874年に西周が『明六雑誌』の第22号の「知説」の論説の中で「科学」という語彙を用いた。西周は1877年に「学問は淵源を深くするにあるの論」で次のように書いている。

すべて学問に従事する以上は、なるだけ直接に当世のことにかかはらずとも、おのおのその科学の深遠なる理をきはめ、無用のことに類するも、理を講明するためには徹底の見解を要し、特別の衆理をあつめて一貫の元理に帰するごとく…左右その源に逢ふの地にいたるべきなり。。

「技術」も中国から輸入された用語で「技」すなわち「てわざ」と、「術」すなわち「道筋」ないし「手段」の二つの漢字の組み合わせから作られた。論語「衛霊公」に「技術」の語彙ではないが技術の要諦を述べている。

工その事を善くせんと欲すれば、必ずまずその器を利くす。

渋沢栄一は『論語講義』に説明している。「匠人がその仕事を精巧にせんとする時には、まずその用うる斧鑿等の器具を選び, 良器を用いて製作するを常とす。」

戦国時代に中国最古の技術書『周礼 考工記が書かれた。木工 金工 皮革工 染工 陶工などの百工について書かれている。例えば北京にある紫禁城はこれにもとづいて造られた。

紀元前91年頃に司馬遷の『史記』の『貨殖列伝』には「技術」の用語が登場する。

「醫方諸食技術之人、焦神極能、為重也。」

日本では1866年(慶応2年)に福沢諭吉が『西洋事情』に「文学技術」について書いている。

医者や技術者が能力の限りを尽すのは報酬が欲しいからである。

西洋学術の大意は、万物の理を究めその用を明かにして、人生の便利を達せんがために人々をして天稟の智力を尽さしむるにあり、その修得正業の道のごときは別にその教えありてこれを導くという。

1870年に西周が Mechanical Art の日本語訳として「技術」という言葉を用いた。

西学の東漸するや、初めその物を伝えてそのこころを伝えず。学は則格物窮理、術は則技兵法、世を挙げて西人の機智の民たるを知りて、その徳義の民たるを知らず。況やその風雅の民たるをや。是に於いてや、世の西学を奉ずるものは、唯利を是図り、財にあらでは喜ばず… 。

佐々木 梗 横浜市青葉区

COPYRIGHT(C) June 2010 TAKESHI SASAKI All Right Reserved

ikasas@e08.itscom.net