|

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| この区間は、2004.8.10に歩いたが、ホームページ作成のため再度2009.3.29に本庄宿に引続き歩いた。 今回は寒さはともかく一日中強風で、路上で資料を広げることができないだけでなく、 途中頼りのマップを落として紛失し、不安を感じながらの行程であった。 神流川を渡ると、群馬県高崎市に入るが、中山道の標識や案内がそれなりに立っていて、 それまでの標識らしいものは殆ど見当たらなかった埼玉県の各都市とはこうまで違うものかと思った。 なお宿場としては、新町宿のきれいに整備され、明るい感じのする街並みが印象的であった。 |

|||||||||||

| 経 路 | |||||||||||

| (JR神保原駅)…県道392号線・国道17号線(神流川橋)17号線(新町宿)県道178号線(弁天橋)一般道 | |||||||||||

| (倉賀野宿)県道121号線(柳瀬橋)一般道・178号線・般道(関越自動車道) ← | |||||||||||

| → 県道12号線・県道134号線(高崎宿)国道354号線・一般道(君が代橋) | |||||||||||

| (JR群馬八幡駅)…18号線(一里塚)国道18号線・一般道(追分道標)国道406号線・国道18号線 ← | |||||||||||

|

|||||||||||

| 安すぎた旅館で朝のおにぎりを作っておいてもらい、JR高崎駅を出発6:42JR神保原駅に到着。 子供の球技大会でもあるのか、駅前は子どもと付添大人が多数。 小さなローカル駅前が、こんなに賑わったいるのは多分五街道歩きで初めての経験。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 駅を出発し前日の日野谷酒店(写真左)で左折し、青い空を目指さしてGO! 硬い朝の空気を胸いっぱい吸い込んで県道392号線を進み、神保原1丁目信号交差点(写真中)を右折。 さらに392号線を進み、次の信号交差点で国道17号線を斜めに横断する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| だーれもいない朝の金久保地区392号線(写真中)を進み、 左側に庚申塔や石仏が両側並ぶ奥に小さな薬師堂(写真左)。 その先右側に、毎年10月に獅子舞が奉納される八幡神社で、当時この前に高札場があった。 参考にしたマップには「金窪神社」となっていたが、地元の人たちに尋ねても知る人ぞ無く、 正式・通称名とも「八幡神社」。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 朝1番から「金窪神社」探しで行ったり来たりのロスタイム、20分以上。 さらに先右側丁字路角に、「史跡金窪城址入口」石柱(写真右)。 道なりに左にゆるくカーブする手前左側に、「陽雲寺」石柱(写真右中)。 寄道のため左折し、右折した参道奥に、武田信玄ゆかりの重要文化財が保管されている陽雲寺(写真左中)。 境内に、国認定重要美術品1695年(元禄8)鋳造高さ190cm口径98.3cm朝鮮式銅鐘。 参道入口右側に、新田義貞の家臣で4天王の随一と言われ、 義貞戦死後も南朝方のため孤軍奮闘し、1339年(歴王2)加賀国で足利氏に討たれた畑時能供養祠 陽雲寺:1205年(元久2)創建で当初満願寺と称していたが、 1333年(元弘3)新田義貞が鎌倉幕府打倒を祈願して不動堂を造立したことから新田勝軍不動堂と称された。 その後金窪城主斎藤氏の加護を受け崇栄寺と号を改めたが、1582年(天正10)神流川合戦で焼失してしまった。 1591年(天正19)金窪城主となった川窪信俊の養母・武田信玄の妻がこの境内に居住し、1618年(元和4)没した 信俊は、養母の菩提を弔うためその法号・陽雲院をとって寺号を陽雲寺と改称した。 ところで、2004年当時参道入口付近は、近くの養豚場の異臭が激しく辟易したが、 今回は朝餉を食べる豚たち体の摺れる音と激しい鼻息が聞こえるだけで、異臭よりはましかな? |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 元の道に戻り左にカーブし、 その先何故か巨大こけし人形(写真左)が校庭を見守る香美小学校(こけしの位置はアレンジ)。 信号交差点を進み、 左側路傍に「埼玉県」碑を挟んで両側に穏やかな顔をされた小さな石仏が2体(写真中)。 確かにまだ埼玉県であるが、何故ここに埼玉県の碑があるのか?石仏との関係は?残る謎。 その先右側に、1800年(寛政12)建立「庚申」塔と石仏群。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| さらに右側の民家に挟まれた社の左側に、一里塚跡碑(写真右)。 その先勅使河原(北)信号交差点で、国道17号線と合流し右折して進む。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| まっすぐな17号線(写真左)を進み、神流川(写真右)にかかる神流川橋を渡る。 橋の欄干に復元された「見透燈籠」複製品の常夜燈、本物は近くの大光寺に移築されている。 見透燈籠:神流川は出水のたび川瀬の道筋が変化し、渡船場や橋の位置も変わり旅人、伝馬、人足達ちを悩ましていた 1815年(文化12)本庄宿の戸谷半兵衛が、川の両岸に「見透灯籠」と呼ばれる常夜灯を建立し、 夜往来する旅の目印とした。 当時の旧中山道は、現在の橋の左方にあり、本庄側から中洲までは仮土橋(満水時は渡船)を渡り、 中洲から対岸の新町までは舟で渡り、新町の神流川古戦場跡碑辺りで合流していた。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 橋の終端に常夜灯(写真左)。(ここに「見透燈籠のいわれ」案内板。それによるとこの常夜灯は見透燈籠ではない。) 下り坂の歩道を進み、「群馬県」「高崎市」境界標識(写真左中)で埼玉県から群馬県高崎市に入る。 さらに下り、右側「ようこそ高崎市へ」看板(写真右中)の裏側に「神流川古戦場跡」碑。 神流川古戦場:1582年(天正10)織田信長が本能寺で倒されたとき、 信長の仇をうつため関東管領瀧川一益は1万6千の兵を率い京へ志したが、北条氏は五万の大軍を神流川流域に進め、 この地で猛暑のなか瀧川軍が戦死者3760人をも出すほどの大激戦を繰り広げた、歴史に残る合戦。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

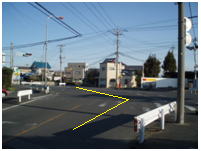

| 古戦場跡辺りで消滅した旧中山道と合流して17号線の坂を下り、 平坦になったところの分かれ道(写真左)は17号線と分かれ、右手の県道131号線を進む。 三角地帯に再建されたもう1つの見透燈籠、本物は高崎市大八木の諏訪神社参道入口にある。 (新町の)見透燈籠:神流川が荒れるたびに川瀬道筋が変わり、夜道を歩く旅人を悩ましていた。 新町宿と本庄宿の役人は、川の両側岸に灯籠を建てて旅人の安全を図ろうと計画した。 新町宿では、12年間建設費用を貯え1815年(文化12)灯籠を建設し、人々はこの灯籠を見透燈籠と呼び親しんだ。 1810年(文化7)旅籠高瀬屋に宿泊した俳人小林一茶が、強制的に建設資金を乏しい懐から12文寄進させられている。 注:この案内文から察すると、両岸の見透燈籠は新町宿・本庄宿が別々に建立したことになり、 前述の本庄側案内文「戸谷半兵衛が両岸の常夜灯を建立した」というのは、誤りのよう。 この灯籠には「従是 左江戸二十四里 右碓氷峠 十一里」と刻まれていて、 新町宿の入口道標となっている。 |

|||||||||||

| 新町宿:江戸から11番目の宿場。 はじめ本庄宿と倉賀野宿との間は、烏川北岸の玉村を経由するルートだったが、 1651年(慶安4)に落合新町、1653年(承応2)に笛木新町(いずれも烏川南岸)に伝馬役が命ぜられ、 ルートが変更された。 これに伴い、1724年(享保9)に両方の町を合わせて新町宿が成立した。 また、中山道の中で最も遅く成立した宿場なので「新町」宿と名づけられた。 現在の宿場は、2004年のときもそうであったが、とてもきれいに整備された明るい雰囲気の、 要所には必ず案内板が立ち、訪れる人にやさしい宿であった。 本陣2軒、脇本陣1軒。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| すぐ先信号交差点を横断し、右側に当時大きな柳と茶屋があった八坂神社、 その右脇に、宿の俳人らが1839年ころ建立した「傘におしわけ見たる柳かな」芭蕉句碑。 この句碑は明治維新の廃仏稀釈で、河原に捨て去られたものを、後に見つけ出されて復旧されたもの。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 「諏訪神社」幟が立並ぶ宿場通り(写真左)の県道131号線を進み、 右側に、笛木村の鎮守として本屋敷(駅周辺)に祀られたが、1708年(宝永5))に現在地に移された諏訪神社。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| その先右側参道入口に、新町出身の江戸和算術の権威者「田口文五郎信武墓所」石碑(写真左)。 参道奥に、専福寺(写真左中)。 さらに郵便局手前右側参道奥に、近代的建築浄泉寺(写真右中)と境内に高崎市指定文化財大銀杏。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 要所に案内板(写真左)がありとても分かりやすい宿場で、健康的で明るい雰囲気が漂う。 新町郵便局前信号交差点から県道178号線となり、次の信号交差点を横断した右側の、 笠原邸宅門扉内側に「新町宿の高札場跡」碑。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 次の右側丁字路角に、 四阿風休憩所のある行在所公園(写真左)と奥に明治11年9月2日明治天皇が宿泊された行在所跡(写真中)。 寄道のため、丁字路を右折しその先右側に、境内いっぱい朱色の鳥居が立並ぶ於菊稲荷神社。 於菊稲荷神社:江戸時代、旅籠大黒屋で働く越後の貧農の生まれの飯盛り女・於菊は、 美貌で気立てが良くこの稲荷を熱く信心していた。 ところがある日、突然体が動かなくなる病気にかかってしまうと主人の態度が変わってしまった。 宿場の人たちが哀れに思い稲荷の境内に小屋を建て、於菊を3年もの間養生させた。 ある夜,稲荷神が現れ於菊の病を治してくれたので、感謝した於菊は稲荷神社の巫女となった。 以来於菊稲荷と呼ばれるようになったと言う。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

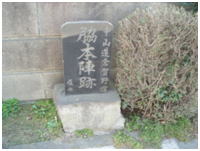

| 元に戻り、その先新田駅入口信号交差点(写真右)を横断したところで立話をしていた3人の主婦に、 旅籠高瀬屋跡と本陣跡の場所を尋ねたら、「わからない」と言う。 ただ数軒先のところに、よく旅の人が来て写真を撮っているので、「何かあるようだ」とのこと。 言われたとおり10mほど先の左側を見たら、「史跡旅篭高瀬屋跡」案内碑(写真左)。 街道歩きで地元の人に史跡などを尋ねると、8割くらいは「分からない」の返事で、当てにできない。 これは別に不思議なことでないと思うし、私は現在地に15年居住しているが、地元の史跡など関心がなく殆ど分からない。 旅篭高瀬屋:俳人小林一茶が1810年(文化7)5月11日に宿泊した旅籠で、川留で逗留していると夜更に突然起こされ 川渡りの人々を助ける灯籠の建設費の寄進を強要され、幾度と断わったが根負けして十二文寄付した、との話が残る。 そこから約5分ほどの左側に、小林本陣跡碑。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 宿場を通り過ぎ、県道178号線を進み温井川にかかる弁天橋(写真右中)を渡る。 橋の手前左下に、清水が湧き旅人の喉を潤した場所の1783年建立弁財天(写真左中)、 只今お祭り準備真っ最中。 準備している人たちに芭蕉碑を尋ねたら、 「誰か知っている人いるか?」で皆で協議した結果、石の祠の左手前にある風化で文字の全く分からない石碑に決定 「むすぶより はや歯にひびく いずみかな」芭蕉句碑(写真左)。 橋の手前右側に、「日本スリーデーマーチ発祥の地」碑。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 橋を渡るとすぐ藤岡市境界標識(写真左)があるが、この辺りは行政境界が複雑になっている。 新町宿は高崎市の飛地となっていて、これから先のしばらくの区間は178号線の左側は高崎市新町、 右側は藤岡市となる。 旧中山道は、その先の分かれ道(写真左)の右手を進み、完全に藤岡市に入る。 人も車も通らない快適なまっすぐな道(写真中)を進み、 1834年(天保5)建立常夜燈や庚申塔などがある伊勢島神社。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| すぐ右側に、江戸後期の代表的建物で蔵・住宅・別荘など19棟が並ぶ登録有形文化財川端家住宅。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 川端家住宅から道なりに約4分進み、関越自動車道トンネル(写真左)を潜る。 トンネルを出ると道は2つに分かれ(写真中)、右手はサイクリングロードの烏川堤防へ上がる道、 左手は旧中山道と思った道(結果において正解だった思う)。 いずれの道も、約400m先で三菱鉛筆工場付近で県道178号線と合流するが、 実はどちらの道がより旧中山道に近い道か不明だったので、合流するまで堤防を何回も上がったり下がったりして、 編集するときに困らないように写真を撮っておいた。 左手の道を道なりに、突当りを左折、右折し田園風景の中の道を進む。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 約400m進み、三菱鉛筆工場付近で178号線と合流(写真左)し、右折して進む(写真中)。 少し先のサイクリングロードから下る道の手前に、 「中山道←倉賀野宿3.8km 新町宿1.4km→」標識があり、今来た道を旧中山道としていることが分かった。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 178号線を進み、ふと気が付くと左手に持っていたはずの参考「マップ」がない!! 堤防を上下したときに落としたはずと、 関東自動車道トンネルの間の400m区間を何ども行ったり来たりでついに見つからず。 このときは朝から一日中、前日以上の強風が吹いていたのできっと遠くへ飛ばされてしまったのかも。 残りの資料と2004年時の記憶を頼りに、不安いっぱいで前進。 しばらく進み、道なりに左にカーブして進んだ右側の、 「中島」バス停に続く川原酒店(写真左)角から右折し、突当り堤防を左折する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 堤防沿い(写真左)に進み、左に、右にカーブ(写真左中)し、集落の中(写真右中)を通り、 その外れで堤防の法面を上る。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 堤防に上がり(写真左)、当時はこの辺りに渡し場があり、対岸の岩鼻村へ渡っていた。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 現在は左折し、堤防を約1分ほど進み、烏川(写真左中)にかかる柳瀬橋側道(写真左)を渡る。 橋の終端の「高崎市」標示(写真右中)で藤岡市から再度高崎市に入る。 坂を下り、すぐの信号を右折する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 坂を下り突当りの丁字路(写真中)で、右手の堤防からの旧中山道(写真右)と合流し、 左折して狭い道を進む。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 突当りで左折(写真右)し、坂を上り途中左側に、北向子育観世音(写真左)。 坂を上り切ったところの岩鼻町信号交差点で、県道13号線を横断する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 交差点から約50mのところの横断歩道橋(写真左)を直進する。 ここで寄り道をし、横断歩道から右折し約150mの右角の公園(写真中)奥、 天満宮鳥居の左側に「岩鼻代官所(陣屋)及び岩鼻県庁跡」案内板。 岩鼻代官所:1793年(寛政5)幕府の代官所が置かれ、江戸の北辺の守りの中心たなった。 1868年(慶応4)明治政府は岩鼻県を設置し、 1871年(明治4)群馬県が成立するまでここの旧代官所に岩鼻県庁があった。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 元の道に戻り、その先の分かれ道(写真左)は右手を進み、 約350mの新柳瀬橋北信号交差点(写真左中)で国道17号線を横断し、県道121号線の坂を上がる。 上り切ったところで、JR線高崎線(写真右)の「倉賀野宿1.0km」標柱の立つ陸橋を渡る。 |

|||||||||||

| 倉賀野宿:日光例幣使街道の分岐点として交通上の重要な地点であるとともに、 烏川を利用した舟運搬の河岸でも賑わった。 宿は「下町、中町、上町」で成り立っており「中町」が中心であった。 街道は例弊使などで賑わを見せたが、 例幣使はガラが悪く恐喝まがいの行為が目に余り宿は相当迷惑したといわれる。 鳥川の倉賀野河岸は、年貢米だけでなく高崎で生産された繭や生糸などの産物を江戸に運び、 江戸からは海産物などの物品や華やかな町人文化も運ばれて来た。 本陣1軒、脇本陣2軒。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 陸橋を下り、約10分後の分かれ道(写真左)は右手を進み、 さらに約5分後の右側に赤い閻魔堂のある下町信号三叉路(写真左中)を直進する。 この三叉路は、例幣使街道と中山道との合流点(反対側から撮った写真)で、ここから倉賀野宿。 例幣使街道:江戸時代家康の命日の四月十八日に行われる東照宮祭礼に朝廷から派遣される勅使のことで、 幣帛(神への供え物の総称)を運ぶことから例幣使と呼ばれ、その通った道が例幣使街道と呼ばれていた。 例幣使は京都から中山道を下り、倉賀野で中山道と分かれる経路で日光に向かい、 この閻魔堂の辻が例幣使街道の始点となっていた。 例幣使は、1647年(正保4)の第1回の派遣から、最後の1867年(慶応3)の派遣まで、 221年間1回の中止もなく継続された。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| その三角地帯に、「従是 左日光道 右江戸道」道標と背後に高さ373cm常夜燈。 常夜燈:1814年(文化11)上野国那波郡五科の高橋光賢が建立し、寄進者に雷電為右衛門、市川団十郎など38名。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 宿場通りの121号線を進み、中町信号交差点(写真右)を横断し、 左側の交番先に、左から順に「中山道倉賀野宿」碑、道祖神、灯籠(写真左)。 続いてベイシアマート駐車場に、本陣跡碑。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 次の倉賀野駅入口信号(写真右)丁字路左側に、「中仙道倉賀野宿 中町御傳馬人馬継立場跡」碑。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 信号を直進し左側須賀邸塀の前に、須賀庄兵衛脇本陣跡碑(写真左)、 道を挟んだ反対右側の格式ありそうな家の前に、須賀喜太郎脇本陣跡碑(写真中)。 続いて右側に、復元された高札場。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| その先上町信号交差点(写真中)を横断し、左側小路角に、 「飯塚久敏と良寛の碑 入口」碑と「総鎮守倉賀野神社」石柱(写真左)。 倉賀野神社:倉賀野及び近郊7ケ村の総鎮守。旧社名は飯玉神社で、明治43年近隣の社寺を合併し現名に改名。 第10代崇神天皇の御世、皇子豊城入彦命が東方平定に向かいこの寺の境内に斎場を設け松の木を植えられた。 父より授かった亀形の石を御魂代として祭祀されたことが由来。 飯塚久敏:1810年(文化7)この地に生まれた歌人で、良寛を世に知らしめた人。倉賀野神社本殿裏に碑がある。 その先3分ほどの右側に、珍しい将棋の駒形をした2基の異形板碑がある安楽寺。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 横断歩道橋(写真左)の上町西信号交差点辺りに木戸があったようで、 ここで倉賀野宿は終わり。 信号を直進し、延々と続くここから高崎宿までの約4km間は、単調でただただ淡々と歩くのみ。 121号線の右側に200mほど続く松並木(写真中)は、昔の松並木跡。 並木が終わり、右側慈光会病院入口バス停手前に「倉賀野町交通事故 犠牲者供養塔」お地蔵さま。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 121号線をさらに進み倉賀野西交差点を横断し、粕沢川にかかる小さな粕沢橋(写真左)を渡り、 上佐野町信号交差点(写真左中)を横断しその先で国道17号線ガード下を潜る。 すぐの和田多中信号の分かれ道(写真右中)は、直進の県道12号線を進み、 次の新後閑町信号交差点で12号線と分かれ、 直進して県道134号線を進みJR上越新幹線ガードを潜る。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 市街地の街並み(写真左)となり、突然前方に超目立つ高層ビル!何だ?(後刻高崎市役所と分かる) 上州電鉄上信線踏切を渡り、134号線を進む。 |

|||||||||||

| 高崎宿:1598年(慶長3)井伊直政により城が築かれ、高崎と命名されたて町造りが行われた。 多くの寺院や町の移転とともに形成された城下町は、 物資の集散地・商業のまちとして中山道随一の繁栄を誇った。 街道筋の田町、本町、新町などに市が立ち、 「お江戸見たけりゃ高崎田町、紺ののれんがひらひらと」と詠われたほどであった。 宿場の機能としては貧弱で、 城下町のため、大名も宿泊を避けたため、本陣、脇本陣はなく旅籠が15軒あるだけだった。 本陣0軒、脇本陣0軒。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 和田町信号丁字路、続いて南町信号交差点(写真左)を横断し、道なりにカーブする。 多分この辺りから高崎宿(写真中)と思われる通りを進み、新田町信号交差点を直進する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 寄道のため信号から左折し、 坂道(写真左)を下り450m先突当りの聖石橋信号交差点で国道17号線と合流して右折し、 すぐの右側参道階段(写真中)の上に、宮中で鵺を退治した話で有名な源頼政を祀った頼政神社。 頼政神社:1695年(元禄8)高崎藩主になった松平輝貞が、祖先源三位頼政を祀り建立した神社。 その後越後国村上に転封となり社も移したが、1717年(享保2)再び高崎に転任となりこの地に移された。 頼政は平安末期源家の正統に生まれた武将で歌人としても優れ、保元・平治の乱で功をあげた。 のち剃髪し源三位入道となるが、以仁王を奉じ平家追討を謀るも破れ1180年(治承)1180)宇治平等院で自刃。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 頼政神社脇坂道(写真左)を上り、1598年(慶長3)井伊直正築城の高崎城址の高崎公園に進む。 公園入口(写真左中)に、高崎城址案内板、現在も残る三の丸外囲土居と堀(写真右中)。 桜咲く公園に、さん然と輝く高層ビルは高級ホテル顔負けの高崎市役所でした。 周囲を見渡しても低層ビルばかりで、すごく目立つこのビルは市勢とミスマッチ? いろいろ理由はあるのだろうが、知らぬ他人からは箱もの行政と役人天国の象徴のように思えて、悲しくなる。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 元の新田町信号交差点に戻り、134号線を進みあら町信号交差点(写真右)を横断する。 信号を左折した右側ビルの間に、太田蜀山人の紀行文にも登場する瓦葺の塗屋社殿の諏訪神社。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 元に戻りビルの谷間の134号線を進み、 連雀町信号、田町信号、次の田町北信号交差点(写真左)から国道354号線となり、 九蔵町信号、次の本町三丁目信号交差点を左折する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 354号線を進み、本町二丁目、次の本町三丁目信号交差点(写真中)で354号線と分かれ直進する。 信号から左折すると、結婚式場高崎ホワイトイン手前から右折した奥に、高崎の総鎮守高崎神社(写真左)。 高崎神社:1598年(慶長3)井伊直政高崎城改築の時建立し、歴代藩主の崇敬を集めていた。 直径17.5cm、厚さ1.8cm、周縁に48文字の銘文の、高崎市指定重要文化財の鰐口がある。 元に戻り、狭い赤坂通りの坂道を下る。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 左側に、天正年間(1573〜1592)井伊長政が伯母恵徳院宗貞尼菩提のため創立した恵徳禅寺(写真左) その先右側に、甘楽郡野上村出身の狩野探雲の「天女」と「龍」の天井画や涅槃図のある長松寺(写真右)。 さらに交差点を横断した先左側に、旧中山道沿いに残る醸造風景としてよく紹介されている岡醤油醸造。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| その先常盤町信号交差点(写真左)を右折する。 交差点右角の赤レンガ塀建物は、 明治・大正・昭和の高崎の産業界で中心を担った山田家の居宅跡で、現在は図書館山田文庫(写真左)として公開。 住宅街(写真中)の中を道なりに進み、 右折して約8分ほどの並榎町坂下公民館の分かれ道は左手を進み、前方突当りに高架道路。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| この地点の高架道路は、 国道354号線、国道17号線と国道18号線が三層構造インターチェンジのようになっていて、 左手の烏川を渡るにはどうしたらよいか迷ってしまう。 正解は、歩行者は道の左側の標識(写真左、左中)に従い、高架下(写真右中)を潜り、道なりに坂を上り、 2層構造で烏川を横断する君が代橋歩行者専用側道を渡る。 君が代橋:当時木造だった橋を、昭和52年より10年かけて現在の構造の橋に付替えた。 橋名の由来は、明治11年天皇が北陸、東海巡幸のとき馬車で木橋を渡られたことによる。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 君が代橋を渡り、18号線の坂を下り君が代橋西信号横断歩道(写真左)を右折して渡り、 続いて北西へ向かう国道406号線(写真中)を進む。 100mほど先右側に、石神社。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| しばらく進み下豊岡町西信号分かれ道(写真左)は、右手の406号線を進み、 その先の「左安中、右中之条・下室田」交通標識の分かれ道(写真中)は、406号線と分かれ左手を進む。 分れ道の三角地帯に、「左くさつみち」「右はるなみち」追分道標。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 朝からの強風の中、西陽をいっぱいに浴びて淡々と進み(写真右)、分れ道から約11分左側に、 平安末期1051年(永承6)奥州の阿倍氏の反乱を鎮圧しに行く途中この地に立ち寄った、 源頼義・義家父子が戦勝祈願で創立した若宮八幡神社(写真左)。 さらに約5分の左側に、大名や公家などの食事・休憩施設の飯野茶屋本陣跡。 建物の内部は午前9時30分〜午後5時の間無料で見学ができ、休館日は月曜日・火曜日。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| その先右側に、懐かしい看板(写真左)。 さらに右側上豊岡町バス停留所若脇路傍に、石仏が並ぶ。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| その先約5分ほどで、上豊岡町信号(写真右)で国道18号線に斜めに合流して右折し、 横断歩道を渡り18号線の左側(写真中)を進む。 約4分ほどに、一里塚。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| さらに約5分ほど18号線左側(写真左)を進み、少林寺入口信号。 この信号から先は2007.4.26に歩いたところで、今日はここで終わり。 時は17.02。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 信号から右折し約10分の、JR信越線群馬八幡駅から高崎駅経由で、横浜へ。 | |||||||||||

|

|||||||||||